Imprescriptible

Base documentaire sur le génocide arménien

Journal d'un jeune déporté arménien

« Mon père, Hrant Sarian, né en1901 à Adabazar, en Turquie, a commencé à tenir son journal en arménien, en juillet 1915, donc à l'âge de 14 ans. Je n'ai traduit que la partie allant jusqu'au 28 novembre 1922, date à laquelle la Croix Rouge américaine a fait rassembler tous les enfants arméniens orphelins de Constantinople pour les embarquer sur le paquebot italien "Cornaro Fuime" à destination de Corfou. »

« Mon père, Hrant Sarian, né en1901 à Adabazar, en Turquie, a commencé à tenir son journal en arménien, en juillet 1915, donc à l'âge de 14 ans. Je n'ai traduit que la partie allant jusqu'au 28 novembre 1922, date à laquelle la Croix Rouge américaine a fait rassembler tous les enfants arméniens orphelins de Constantinople pour les embarquer sur le paquebot italien "Cornaro Fuime" à destination de Corfou. »

Louise Kiffer Sarian

°°°°°°°°°°°

ADABAZAR

La guerre a fait irruption chez nous en juin 1915.

Les crieurs publics circulaient dans les rues en proclamant la mobilisation:

"Seferbeylik ! Seferbeylik !"

Au son du tambour, tous les hommes de 18 à 50 ans furent enrôlés.

Il y avait des départs tous les jours, à destination de Contantinople, puis des Dardanelles.

Presque toutes les maisons turques et arméniennes se vidèrent de leurs hommes. D'autres soldats arrivèrent en ville pour y être entraînés. Bientôt, il y eut tant de soldats à Adabazar qu'il fallut réquisitionner les écoles.

Nous n'avions plus classe. Puis ce furent les grandes maisons qui furent transformées en hôpitaux militaires. Les gendarmes délogeaient les gens avec brutalité.

Un jour, on a entendu dire que les Arméniens de Sabandja allaient être déportés vers Diachdjé.

Comme le convoi passait au bout de notre ville, nous sommes allés les voir. C'était très triste. Les déportés avaient droit à une charrette par famille, ils y avaient entassé leurs affaires principales et eux allaient à pied.

Ils disaient qu'ils avaient laissé leur maison et leur mobilier et que les Turcs allaient certainement tout leur prendre. Certains avaient déposé tous leurs biens à l'église.

Je me suis dit qu'un tel malheur ne risquait pas de nous arriver, car Adabazar n'était pas un petit village comme Sabandja. Il y avait quatre paroisses et environ cinq mille familles.

Père de Hrant Sarian

Père de Hrant Sarian Le samedi 11 juillet au soir, mon père, en rentrant à la maison, nous a appris qu'un groupe de soldats ratissaient la ville, emmenaient et torturaient les Arméniens pour savoir s'ils cachaient des armes. Ils faisaient creuser les jardins et descendre des hommes dans les puits pour voir s'il n'y avait pas de grenades ou fusils. Nous avons eu très peur en apprenant ces nouvelles. Mon père a ajouté qu'ils allaient venir demain dans notre quartier.

Effectivement, le dimanche matin, ils sont arrivés. Nous avons appris qu'ils avaient arrêté les personnalités les plus connues de la ville, les plus riches, les plus influentes, et les avaient expédiées sans délai à Konya.

Le lendemain, lundi, ils ont commencé à rassembler des gens, grands ou petits, dans l'église Sourp-Garabed. Ils ont emmené mon père et mon oncle. Le soir, tous deux sont rentrés sains et saufs, mais de nombreux jeunes gens avaient été soumis à la bastonnade sur la plante des pieds. Ils devaient avouer où se trouvaient les armes. Si toutes les armes n'étaient pas livrées, les hommes seraient tués et les femmes jetées nues dans la Sakarya.

Lundi 20 juillet . Ces graves sévices ont duré toute la semaine. Samedi soir, trois cent cinquante grenades et quatre charrettes d'armes avaient été livrées. Les propriétaires de ces armes et ceux qui avaient avoué les avoir fabriquées ont été arrêtés.

Dimanche soir, des affiches ont été placardées dans tous les quartiers de la ville. J'ai été les lire. C'était écrit qu'à partir de ce jour, les Arméniens d'Adabazar allaient être déportés à Konya, et dans chaque rue étaient affichées les dates de départ respectives.

Ce matin, j'ai vu beaucoup de gens qui allaient au marché en pleurant, pour essayer de vendre leurs meubles. Nous, nous avons reçu la visite de Djrgayan Mgrditch Effendi, qui nous a informés que notre maison était réquisitionnée; un commandant de gendarmerie allait s'y installer; nous ne devions pas vendre nos meubles.

Il nous dit de rassembler tout notre mobilier dans deux chambres, de tout fermer à clé lors de notre départ et de remettre les clés à la mairie. On nous accordait un délai de huit jours pour suivre ces instructions. "Personne ne touchera à vos affaires pendant votre absence" a-t-il ajouté, "tout vous sera rendu à votre retour".

Mon père fit servir le café à Djrgayan Effendi qui ajouta: "lorsque vous serez en exil, écrivez au commandant de gendarmerie pour lui communiquer votre adresse, il vous enverra une demi-livre tous les mois pour la location de votre maison".

L'après-midi, j'ai été au marché. Il n'y avait pas moyen de passer. Tout le monde essayait de vendre ses affaires. Beaucoup de Tcherkesses étaient venus des alentours pour acheter du mobilier.

Le lendemain, toute vente a été interdite.

Le 23 juillet, deux gendarmes se sont présentés chez nous de la part du Commandant pour garder la maison. Ils s'y sont installés.

Le nombre des Arméniens diminuait de jour en jour. On n'en voyait plus dans les rues et le marché était vide.

Nous avons rassemblé nos affaires les plus utiles dans quatre malles et nous les avons expédiées par le train à la gare d'Arifié.

Le 25 juillet, nous avons préparé deux autres malles et une caisse que nous devions déposer chez un ami de mon oncle, mais comme il n'y avait plus de place là-bas, mon oncle les a entreposées dans sa fabrique. Nous avions aussi une cachette dans les cabinets et nous y avons rangé beaucoup de choses.

La date de notre départ était fixée au mardi 28 juillet. Le matin, mon père avait loué une carriole. Nous avons fermé toutes les portes à clé et nous sommes partis.

Nous étions onze du côté de mon père: mes grands-parents, mon oncle, ma tante et mes deux cousines, mes parents, mon petit frère Onnig et ma petite soeur Siralouys qui avait à peine quatre mois, elle était née le 4 avril.

Ma tante et mon oncle maternels, mon grand-père et ma grand'mère maternels avaient aussi loué deux carrioles et se sont joints à nous.

Quand nous sommes passés devant la mairie, mon grand-père est descendu et a déposé nos clés. Puis nous nous sommes mis en route pour Arifié.

Le voyage a duré quatre ou cinq heures, nous sommes arrivés l'après-midi.

Il y avait de tous côtés des réfugiés sous des tentes.

Comme nous n'avions rien prévu pour camper, nous avons cherché une chambre à louer. Nous en avons trouvée une, mais toute délabrée. Notre literie était restée dans nos malles. Nous nous sommes couchés recouverts de nos manteaux. La chambre était petite, ce n'était pas comme chez nous.

Il y avait plein de puces; mes grands-parents sont sortis dormir sous un arbre. Mon oncle est resté avec nous.

Gare d'Adabazar

Gare d'Adabazar Le lendemain, nous sommes allés à la gare faire expédier nos malles à Eski-Shéhir.

Nous sommes restés trois jours dans cette chambre à Arifié.

Le 30 juillet, avec tous les membres de notre famille, nous avons pu acheter un billet de train. Nous ne pouvions réserver de places que dans un wagon à moutons.

Nous sommes partis vers deux heures de l'après-midi en direction de Biledjic.

Au lever du jour, nous étions à Vizir Khan. Je n'avais pas dormi de la nuit.

Enfin, le samedi 1er août à sept heures, nous sommes arrivés à Eski-Shéhir.

Nous sommes descendus et nous avons vu qu'il y avait là des milliers de réfugiés arméniens sous des tentes.

Il était interdit d'aller en ville. Seuls, les boulangers avaient le droit d'aller y loger. Mon oncle maternel Assadour, qui était boulanger, a demandé un laisser-passer et a ainsi pu emmener toute sa famille. Ils ne sont restés que cinq ou six jours sous la tente. Ils ont pu faire passer avec eux toute la famille du côté de ma mère. mais du côté de mon père, nous n'avons pas eu le droit de partir.

Le bruit a couru que les Protestants allaient être autorisés à retourner chez eux. Effectivement, les Arméniens protestants d'Adabazar y sont retournés. Quelques Grégoriens se sont joints à eux.

Nous n'avions pas de tente, nous avons fait comme les autres, nous en avons monté une avec un vieux tapis que mon oncle s'était procuré, et des piquets. Mon père avait déjà dépensé beaucoup d'argent, et tout était devenu très cher. Mais il ne s'inquiétait pas trop car on nous avait dit qu'on allait être logés à Konya, qu'on pourrait y demeurer.

Mon père avait cent livres-or à la banque mais il n'avait pas pu les retirer. Il était parti avec 80 livres-or.

Comme il y avait chaque jour des expulsions, les gens d'Adabazar ont décidé de graisser la patte aux responsables du camp pour être épargnés. Ils ont réussi à collecter 350 livres-or et les ont remises aux autorités. L'argent a été accepté, mais notre demande a été rejetée.

Tous les jours, de nombreux réfugiés étaient déportés. Des policiers, armés de bâtons, venaient démolir les tentes. Il fallait s'installer plus loin. Les policiers se précipitaient sur les réfugiés et les emmenaient à pied.

Le 18 août, mon père et mon oncle s'étaient cachés au bord de la rivière. Un policier à cheval les a attrapés et mon oncle a été battu.

Mon père est tombé malade, il avait de la fièvre, lui qui n'avait jamais rien eu à Adabazar.

Nous sommes restés un mois à Eski-Shéhir.

En arrivant, nous avions fait expédier nos malles à Afyon-Kara-Hissar, et avions déjà acheté nos billets.

A plusieurs reprises, maman, ma cousine Astrig et moi avions réussi à nous échapper du camp et à aller en ville auprès de ma tante Makrouhie.

Le 20 août, ayant défait notre tente, nous avons réussi à partir tous ensemble en ville. Nous avons loué une chambre d'hôtel, mais le lendemain matin, les gendarmes sont venus, ils nous ont fait descendre et nous ont reconduits au camp.

Quelques jours après, maman m'a emmené, avec mon petit frère et ma petite soeur, chez notre tante Makrouhie. Il s'est mis à pleuvoir très fort et nous n'avons pas pu retourner au camp, nous nous sommes couchés chez la tante. A une heure du matin, mon père est arrivé, une lanterne à la main et il a dit: " ils sont en train de dégager tout le camp, il faut que nous partions aussi". Il nous a emmenés jusqu'à notre tente, et là j'ai vu que des milliers de tentes avaient disparu; il n'en restait plus qu'une quarantaine.

Le dimanche 30 août, les policiers sont venus démolir toutes les tentes. Il n'en restait plus une seule au camp d'Eski-Shéhir.

Mon père nous a conduits à la gare et nous avons pris le train pour Afyon-Kara-Hissar.

Nous étions de nouveau dans des wagons à bestiaux. Dans le nôtre, nous étions une soixantaine. Le soir, nous sommes arrivés à Issanié. Le train s'étant arrêté un peu plus longtemps qu'aux autres gares, les réfugiés sont descendus chercher de l'eau. Ils sont remontés à temps pour le départ du train, mais peu après des cris stridents se sont fait entendre, le train s'est arrêté et nous avons appris qu'une femme avait été mortellement blessée. Son mari était dans notre wagon et la nuit s'est passée en lamentations.

Mardi 1er septembre 1915. Arrivée à Afyon-kara-Hissar.

Nous sommes allés en ville acheter des bâches pour faire des tentes; ça coûtait 82 piastres. Nous avons trouvé une femme pour les coudre et en remerciement nous lui avons donné de quoi se faire une tente, et dix piastres. Puis mon oncle est allé chercher une grande perche et nous avons monté la tente. Avec nos autres perches, mon oncle a dressé, à côté de la nôtre, une tente dans laquelle il allait raser les gens.

Sa mère et sa soeur

Sa mère et sa soeurMa petite soeur devient de plus en plus mignonne. Elle commence à reconnaître les gens et sourit beaucoup. Maman lui a fait coudre des couches et des langes, et des habits pour elle-même, à une concitoyenne.

Mon oncle s'est chargé de la nourriture.

Nous sommes tranquilles, aucun policier ne vient nous expulser.

Tous les matins, je balaie devant la tente.

La nuit, des gardiens recrutés parmi les nôtres surveillent le camp. Nous payons dix piastres par nuit et par tente pour ce gardiennage.

Il y a ici soixante-cinq tentes de gens d'Adabazar. Le prélat de Pandirma s'y trouve aussi, ainsi que l'évêque Djampatle d'Armache. Le samedi soir, dimanche matin et souvent même en semaine, des prêtres dressent un autel et disent la messe. Un abbé lit la Bible. Nous ne sommes pas privés de cérémonies religieuses.

Mon père a eu de nouveau la fièvre pendant trois jours, comme à Eski-Shéhir.

Mercredi 23 septembre. Notre ami Vagharchag, qui travaille aux chemins de fer est venu nous rendre visite et est reparti le soir même. Nous en avons profité pour lui remettre deux lettres pour notre famille restée à Eski-Shéhir. Moi, j'ai écrit à ma tante.

Cette vie n'a duré que trois semaines. Ensuite, les expulsions ont repris. Les tentes les plus éloignées ont été les premières démontées.

Notre tour est arrivé le lundi 28 septembre. A huit heures du matin, un train est venu nous chercher à la gare.

Cette fois-ci, nous avons été moins entassés, car beaucoup d'entre nous, et moi aussi, sommes montés sur le toit du train. A l'intérieur, il n'y avait plus que les femmes et les enfants.

Après plusieurs arrêts, nous sommes arrivés à neuf heures du soir à Konya. Nous n'avions pas le droit de descendre jusqu'à ce que le jour se lève.

Dès qu'il a fait jour, mon père m'a emmené boire un "saleb" puis nous sommes remontés dans notre wagon.

Un peu plus tard, mon père s'est préparé à aller avec moi au marché pour acheter à manger. Nous sommes allés à la station de tramways et nous avons pris le tramway car le marché était loin. Mon père avait acheté un gros "simit" à vingt piastres que nous avons mangé dans le tramway. Le trajet a duré environ un quart d'heure.

Nous avons acheté des provisions jusque vers midi, puis mon père m'a emmené chez un rôtisseur et, après avoir bien mangé, nous sommes retournés à notre wagon; mais il était vide.

Tous les réfugiés avaient été envoyés dresser leur tente dans les immenses champs de Konya.

Nous sommes allés chercher la nôtre, nous avons fini par la trouver et nous y avons passé le reste de la journée ainsi que le lendemain.

Le troisième jour, les gendarmes nous ont permis d'aller à l'hôtel. Il fallait payer trois livres par jour et par famille à l'hôtelier.

Le petit frère Onnig

Le petit frère OnnigCe jour-là, j'ai commencé à me promener tout seul au marché. J'ai rencontré une connaissance d'Adabazar; ce garçon m'a dit qu'il était resté à Konya parce que son père y était soldat. Il m'a raconté que quinze jours auparavant, six mille tentes étaient dressées dans le camp de Konya, puis l'ordre avait été donné de déporter tout ce monde à pied. Les policiers avaient démoli les tentes et forcé les gens à partir, n'emportant avec eux que les choses indispensables et laissant le reste dans le camp. Mais les gens avaient préféré brûler ce qu'ils laissaient.

Si nous étions arrivés à Konya deux semaines plus tôt, nous aurions subi le même sort. Quand j'ai appris tout ça, j'ai eu peur que nous soyons aussi déportés, mais il paraît que nous n'avions rien à craindre, car le "Vali" de Konya avait été muté.

Nous sommes restés trois jours à l'hôtel. Le dernier jour, nous avons appris que les parents de ma tante se trouvaient à Konya, nous sommes allés les voir, mon oncle, ma tante, ma cousine Astrig, mon frère Onnig et moi. Nous n'avons pas pris le tramway, nous y sommes allés à pied. Comme ils avaient déménagé, nous avons eu du mal à les trouver. A notre retour, une femme nous a dit que le reste de la famille était dans le train et que maman pleurait pour mon frère et moi. Nous nous sommes mis à courir de toutes nos forces jusqu'à la gare. Le train n'était pas encore parti. Nous avons trouvé finalement les nôtres. Maman pleurait encore. Elle nous a grondés de nous être tant attardés. Nous étions dans un wagon à bestiaux. Il n'y avait pas de place pour s'allonger et dormir. Le train est parti peu après. C'était le samedi 3 octobre à midi. A 11 heure du soir, nous somes arrivés à Karaman.

Les policiers sont montés dans le train, ils ont rassemblé les hommes et les ont fait monter sur les toits des wagons. C'était dur, car il faisait froid là-haut, surtout la nuit. Mais il y avait tellement de déportés sur le quai ! Ils les ont tous entassés dans les wagons, il y avait plus de cent femmes par wagon, et il y avait plein de monde sur les toits. Mon oncle était caché sous les bagages, les gens étaient très serrés. Les mères portaient leurs enfants sur les genoux pour qu'ils ne soient pas étouffés. Moi, j'était là-haut, au froid et dans le vent. Il faisait nuit noire quand le train a redémarré.

Le dimanche 4 octobre, nous sommes arrivés à Eregli. Avant même d'être redescendus, nous avons appris que le frère de ma grand'mère, l'oncle Kirkor, se trouvait à Eregli, avec une carte de séjour (vesica), car il était tailleur. On a appris aussi que sa fille Nevart était morte, et que sa femme Parantsem avait les jambes enflées. Quand ma grand'mère a entendu ça, elle s'est mise à pleurer.

Nous sommes restés encore une heure dans le train, puis on nous a fait descendre. Mon père est allé chercher un porteur pour nos bagages, jusqu'aux tentes. Nous avons ouvert deux malles, et mon père a commencé à vendre une partie de nos affaires. Maman aussi a vendu son linge, vingt livres.

Bien que le train aille jusque Bozanta, les déportés n'avaient pas le droit d'aller plus loin. La prochaine étape devait se faire à pied. Mon père, avec deux familles originaires de Bardizak, réussit à louer deux charrettes, 22 livres. L'une des charrettes fut remplie avec nos bagages. Dans l'autre, il y avait mes grands-parents, Onnig, Astrig, et les autres, vieillars et enfants. Le convoi se mit en route, et nous, nous marchions avec toute la foule. Ma petite soeur Siralouys nous donnait beaucoup de mal car nous étions déjà fatigués de marcher, et en plus nous devions la porter, chacun notre tour, une fois mon père, une fois moi, une fois ma mère. Nous avons marché comme ça jusqu'au soir.

Hrant Sarian à 20 ans

Hrant Sarian à 20 ans Enfin, nous sommes arrivés à un khan où mon père a loué une pièce, dix livres pour une nuit. Après tant de souffrances, nous avons donc couché dans une chambre cette nuit-là. Le lendemain lundi, mes grands-parents et les enfants se sont réinstallés dans la charrette, et nous voilà repartis. Mais comme nous avions trop de mal avec notre bébé, mon père a décidé de louer un âne pour nous soulager un peu.

Vers midi, mes parents ont rencontré des Turkmènes qui avaient des ânes. Mon père leur a demandé de lui en vendre un; ils en ont voulu deux et demi pièces d'or (osman), mon père les a données et a acheté l'âne, mais ils ont demandé en plus le parapluie qu'il avait, et, comme il refusait, ils ont sorti un couteau, et mon père effrayé leur a donné son parapluie. Mes parents m'ont raconté tout ça après, car j'étais en avant, et eux loin derrière moi.

L'âne ne voulait pas avancer. Nous le montions chacun notre tour avec la petite sur les genoux.

Le soir, nous sommes arrivés dans un grand camp couvert de tentes. Nous avons aussi dressé la nôtre, et nous y avons couché cette nuit-là. Matin et soir, nous devions nourrir les convoyeurs.

Le lendemain, mardi 6 octobre, nous avons repris la route. Tout le long du chemin, des gens nous proposaient des noix, des raisins secs, que mon père payait. Mon oncle aussi nous achetait à manger, nous grignotions tout en marchant. Ces chemins vers Bozanta étaient très agréables, l'air était pur, l'eau très fraîche, j'aurais bien voulu y rester.

Ce soir- là, nous nous sommes arrêtés dans un khan, mais comme il n'y avait plus de chambres à louer, nous avons couché les uns dans la charrette et les autres par terre sur un tapis.

Le lendemain, nous sommes repartis, par monts et par vaux. Tous les déportés allaient à pied, il y avait à peine une centaine de chariots. Nous étions des milliers, certains n'arrivaient pas à marcher jusqu'au khan, ils restaient en arrière, au risque de se faire attaquer par des bandits. On a tout souffert. Ce jour-là, mon père nous avait acheté du "pasterma" et s'apprêtait à nous en donner un peu à chacun avec du pain que nous avions gardé dans mon cartable d'écolier. Au moment où il s'est assis, fatigué, des soldats arabes qui passaient l'ont vu, l'un d'entre eux a ramassé une grosse pierre et s'est précipité sur lui en montrant le pasterma du doigt. Maman, voyant que c'étaient de dangereux affamés, s'est mise à crier: "Donne, donne !" Mon père l'a donné et nous nous sommes remis en route.

Tous les soirs, nous nous arrêtions dans un khan, et nous achetions toujours du foin pour l'âne.

Le jeudi 8 octobre, nous sommes arrivés à la gare de Bozanta. Un peu plus loin, nous avons vu le camp. Il y avait énormément de déportés. Mais comme mon père avait encore de l'argent, nous avons continué à marcher avec le convoi. Nous avions ordre d'aller jusque Tarsus.

Vendredi 9 octobre, nous avons marché toute la journée.

Nous sommes arrivés à Tarsus, le samedi 10 octobre vers midi. Là aussi, il y avait un grand nombre de déportés, sous des tentes, parmi lesquels des Arméniens d'Adabazar, d'Izmit, de Mersin et d'autres lieux. Nous avons cherché un endroit auprès de ceux d'Adabazar, nous y avons dressé notre tente. Mes grands-parents ont mis pied à terre, avec les enfants, et nous nous sommes reposés un peu. Mon oncle et ma tante sont arrivés, et nous avons rangé nos affaires. Mon grand-père avait la diarrhée, il avait mal au ventre, il avait bu toutes sortes d'eaux en route, disait-on. Ma grand'mère avait mal aux jambes; quand elle devait aller faire ses besoins dans le champ, il fallait que je la prenne par le bras, elle ne pouvait pas marcher cinq minutes sans être fatiguée.

Nous avions deux malles avec nous, mais nous en avions laissé quatre à Afyon-kara-Hissar, pensant que nous allions rester à Konya. Malheureusement, on ne nous laissait jamais demeurer tranquillement quelque part. Tous les jours, il y avait des expulsions.

Dans nos malles, il y avait des chaussettes, les couches de ma petite soeur, et les bottes neuves de ma mère qu'elle n'avait encore jamais mises. Mais nous avons remarqué qu'il manquait beaucoup d'affaires. Nous avons pensé que les convoyeurs les avaient volées. Mon père n'a pas retrouvé non plus sa montre de gousset en or, sous le couvercle de laquelle il avait caché le ticket des bagages de ma tante. Tout cela nous a fait bien de la peine, mais la misère autour de nous était telle que nous n'osions pas nous plaindre.

A Tarsus, nous avons appris que le frère de maman s'était évadé et qu'il s'y cachat. Maman était très contente, nous n'avions qu'une idée, aller le voir.

Le jour même de notre arrivée, nous avons vendu l'âne, à peine une demi-livre.

Le lendemain, 11 octobre, nous avons fait savoir à mon oncle que nous étions là et désirions le voir. Il est venu le 13, avec un sac rempli de provisions. Nous avons bavardé assez longuement et il nous a raconté ses malheurs. En quittant Bozanta, par un autre chemin que le nôtre, ils étaient tombés sur une bande de francs-tireurs d'Adabazar, qui avaient été déportés d'Eski-Shéhir, et ces jeunes avaient enfermé l'oncle et sa famille dasn une étable, les avaient battus et leur avaient pris toutes leurs affaires, les menaçant de les étrangler. Ce récit nous a fait beaucoup de peine et maman a remercié le Ciel de nous avoir épargné ce malheur. Mon oncle est resté avec nous plusieurs heures. Comme nous n'avions plus beaucoup d'argent, maman lui en a demandé un peu; il lui a donné douze billets de banque. Puis il est retourné en ville.

Mercredi 14 octobre, mon père a demandé une autorisation de sortie pour acheter à manger. Au retour, il nous a appris que mon instituteur d'Adabazar, Chahen Effendi, était dans un état lamentable.

Jeudi 15 octobre, maman est tombée malade. Nous voulions la transporter à l'hôpital, mais il n'y avait pas de place. Mon père a loué une chambre dans le quartier, et nous y avons passé la nuit.

Le matin, j'ai été faire quelques courses, etj'ai remarqué que le sucre de canne ne coûtait pas cher. Il y avait beaucoup de soldats arabes, leur vue m'a stupéfié, ils ne portaient pas de pantalons comme nous, ils avaient un vêtement comme en portent les femmes, ça m'a fait rire.

Maman a été admise à l'hôpital. J'y ai rencontré le père Kérovpé de notre paroisse. Il avait reçu provisoirement l'autorisation d'y rester pour assurer les enterrements.

Nous sommes allés à la rivière, nous laver et faire une lessive. Ceux qui étaient dans le camp sous les tentes n'avaient pas le droit d'y aller. Ils étaient toujours sur le qui-vive.

Il y avait un Turc borgne préposé aux expulsions. Tous les jours, il chassait un grand nombre de déportés à destination d'Osmanié. Le nombre des réfugiés diminuait de jour en jour.

Jeudi 22 octobre, il ne restait plus une seule tente, notre tour de partir allait arriver. Heureusement, maman allait mieux.

Mercredi 4 novembre, le fonctionnaire borgne est venu à l'hôpital, un bâton à la main, et avec de grands cris, il a fait sortir tout le monde et nous a donné l'ordre de nous rendre à la gare.

Mon père a loué une petite carriole pour mettre nos affaires, et à huit heures nous étions dans le train. Le père Kérovpé était dans notre wagon. Le train a démarré à midi. Lorsque nous sommes arrivés au premier arrêt, à Yénidjé, le soir commençait à tomber, puis il s'est mis à pleuvoir.

J'ai remarqué qu'il y avait une autre ligne de chemin de fer qui passait à Yénidjé, je me suis renseigné et on m'a dit que c'était une ligne en construction, qui permettait d'aller jusque Bozanta, sans passer par Tarsus. Quand la ligne serait terminée, on pourrait aller en train de Constantinople à Adana.

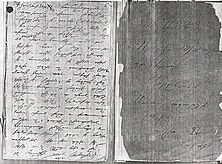

Couverture et première page

Couverture et première page Enfin, vers trois heures du matin, nous sommes arrivés à la gare d'Adana, et, après une longue attente, le train est reparti pour Osmanié, où nous sommes arrivés le soir. Le train s'est arrêté tout au bout du quai et, comme il faisait noir, on ne nous a pas permis de descendre. Nous avions froid, les hommes sont descendus du wagon et ont allumé des feux pour nous réchauffer.

Le matin, nous sommes sortis. Mon père a ppelé un porteur pour porter nos tentes, puis il les a installées.

A Osmanié aussi, nous avons rencontré beaucoup de gens d'Adabazar. J'allais tous les jours acheter du pain au marché. Le poisson et les oranges ne coûtaient pas cher.

J'ai appris que les réfugiés qui étaient dans ce camp n'y étaient que depuis quinze jours. La multitude qui y était avant eux avait été déportée par des soldats à coups de baïonnettes; ils n'avaient pas eu de charrettes, ils étaient partis à pied. Ceux qui n'allaient pas assez vite étaient poussés avec les baïonnettes, il ne fallait pas rester en arrière, il fallait courir. Quel épouvantable exode !

Lors de notre arrivée, des Tcherkesses se sont installés aux alentours du camp et dans les villages voisins, et toutes les nuits, ils venaient cambrioler dans les tentes. Une nuit, on a entendu une fusillade. Les Tcherkesses étaient armés et si on les poursuivait, ils tiraient. L'un des nôtres montait la garde, mais ses allées et venues ne servaient à rien; presque toutes les nuits, nous étions réveillés par des coups de fusil.

Il y avait aussi des chacals dans les champs. On les entendait japper la nuit et rôder autour des tentes. Un jour, le bruit a couru qu'ils avaient dévoré la tête d'une petite fille.

Nous avons eu la visite du beau-frère de ma tante, Antranik. Il était soldat àKanlé-Guétchig et secrétaire du capitaine. Il était venu à cheval à Osmanié pour motif de service, et a été stupéfait de nous rencontrer. Il est entré dans notre tente et a bavardé longuement.

A Osmanié, j'ai commencé à avoir mal aux yeux.

C'était moi qui allais chercher l'eau à la gare. Partout où nous dressions notre tente, c'était toujours moi qui allais chercher l'eau.

Nous y sommes restés huit jours.

Samedi 31 octobre, les expulsions ont repris. Il n'y avait pas de voiture à cheval, il n'y avait que des charrettes à boeufs. Elles coûtaient cher, mais mon père en a loué une. On y a rangé la tente et toutes nos affaires. Il ne restait plus assez de place pour nous asseoir tous. Nous descendions donc tous à tour de rôle pour céder la place à ceux qui allaient à pied.

Mon grand-père avait acheté à Osmanié des leblebi (poichiches grillés) et des oranges qu'il avait mis dans un sac suspendu à son épaule, et qu'il nous distribuait de temps en temps.

Nous sommes passés par le mont Mémourié et avons aperçu le château du roi Léon, à demi délabré.

Nous sommes arrivés le soir à Kanle-Guetcheg et, comme les autres réfugiés, nous avons dressé notre tente.

Dans la nuit,notre parent Antranik est venu nous trouver et nous a apporté un paquet de macaroni. Comme nous avions très faim, mes parents ont fait du feu, ont fait cuire les pâtes et nous en avons tous mangé. Puis, après avoir longuement bavardé, Antranik est parti et nous nous sommes recouchés, couverts de nos manteaux.

Dimanche 1er Novembre : Nous avons reçu l'ordre de défaire nos tentes et nous remettre tous en route. Moi j'aimais bien marcher, je n'ai pas voulu m'asseoir dans la charrette, j'ai été en avant. Mais le soir, vers dix heures, je n'ai plus retrouvé notre voiture, je l'ai cherchée en vain tout le long du convoi. Pensant qu'elle nous avait peut-être dépassés, je me suis mis à courir désespérément. Au bout d'une heure, je suis arrivé à Hassan Beyli, où il y avait de nombreuses tentes. J'ai cherché, j'ai questionné, mais je n'ai pas trouvé ma famille. Alors je me suis assis tristement.

Une demi-heure après, mon père est apparu ! Lui aussi m'avait cherché anxieusemet.

Enfin, il est allé acheter des noix et des lentilles, nous avons dressé notre tente et nous avons dîné et dormi là.

Mardi 3 novembre : Nous avons de nouveau été déplacés. L'après-midi, pour arriver plus vite à Intelli, plusieurs réfugiés sont passés par des chemins de montagne, moi aussi j'ai voulu aller avec eux. Je suis arrivé le soir à Intelli, notre charrette est arrivée après moi. Cette nuit-là encore, nous avons couché dans les champs.

Mercredi 4 novembre : Nous avons été déplacés au camp d'Islahyé. Nous avons dressé notre tente, puis j'ai été acheter à manger avec mon père.

Quatre ou cinq jours plus tard, mon oncle maternel est arrivé de Tarsus. Il couchait la nuit dans une autre tente. Il y avait là d'autres gens d'Adabazar. L'eau était très loin, mais qu'y faire, il fallait aller en chercher. Il y avait, paraît-il, des réfugiés qui creusaient le sol et qui trouvaient de l'eau.

Quand nous sommes arrivés à Islahyé, nous étions très sales. Maman a fait venir une compatriote pour laver notre linge. J'avais de plus en plus mal aux yeux. Mon oncle aussi avait mal aux yeux.

Mon grand-père avait des coliques depuis Eski-Shéhir. Le mercredi 11 novembre au soir, maman avait fait de la soupe, nous l'avons appelé, mais il n'a pas pu manger; il a dit:"gardez-moi ma part, je la mangerai demain". Nous avons dîné et lui avons gardé sa part dans un petit pot. Moi aussi j'étais malade depuis deux jours. Le lendemain matin, de bonne heure, ma grand'mère a appelé grand-père, il a répondu une fois, mais après, il n'a plus répondu. Ma grand'mère a posé sa main sur sa bouche et a dit qu'il était mort.

Mon père, mon oncle, tout le monde s'est mis à pleurer.

Maman a fait venir notre compatriote qui avait lavé notre linge. Elle s'appelait Mariam; c'était la femme de Minas l'aveugle. Elle a déshabillé grand-père, elle a chauffé de l'eau et lui a lavé tout le corps avec du savon. Ensuite elle l'a habillé et l'a recouvert avec un grand tissu. De chaque côté de sa tête, on a allumé des bougies.

Puis mon père est allé chercher un prêtre, qui est venu réciter les prières. Enfin, comme il n'y avait pas de cercueil, on l'a enveloppé dans un drap et mon père, mon oncle et deux autres hommes sont allés l'enterrer au bout du camp. Mon oncle maternel aussi a assisté à l'enterrement. Il venait tous les jours nous voir dans notre tente.

Nous sommes restés quatorze jours à Islahyé. Tous les jours, il y avait des expulsions. Notre tour est arrivé. Il pleuvait. La pluie passait à travers la tente.

Mon oncle maternel a été déplacé à Atchaz.

Mon oncle Roupen, ma tante, ma cousine et ma grand'mère sont restés au camp.

D'Osmanié à Islahyé, il n'y avait pas de chemin de fer; mais heureusement, il y avait une ligne d'Islahyé à Alep et Cham (Damas).

Avant le départ du train, des soldats et des policiers sont montés dans les wagons avec des lampes, cherchant les hommes pour les envoyer à pied. Aussitôt, nous avons caché mon père sous nos bagages, et quand les policiers sont arrivés dans notre wagon, iln'y avait qu'un seul homme, le reste était des femmes et des enfants. Cet homme leur donna une pièce d'or et fut autorisé à nous accompagner.

On nous a fait descendre le lendemain matin, au premier arrêt. Mon père a pris un porteur, il a fait déposer la tente et nos affaires, puis il est revenu me chercher car j'avais les yeux tout enflés.

Le soir, mon oncle, ma tante, ma grand'mère et ma cousine Astrig nous ont rejoints, ils avaient aussi pu avoir un train. Nous avons couché sous la tente.

Le lendemain, il a fallu de nouveau partir. Nous avons trouvé une voiture à cheval pour nos affaires, nous y sommes montés aussi, mais mon oncle et sa famille ont dû partir à pied.

Le samedi 21 novembre, nous sommes arrivés à Atchaz. Là aussi, il y avait beaucoup de tentes. Mon oncle maternel y était déjà. Il venait nous voir presque tous les jours. Le matin, il commandait pour nous du thé à la cannelle, car il commençait à faire froid. Il pleuvait sans arrêt. Le camp était plein de boue. Nous n'avions pas d'eau; des porteurs d'eau venaient de loin nous en vendre. Un bidon coûtait deux piastres.

Il y avait tous les jours des expulsions en direction de Der Zor.

Mardi 1er décembre: Mon père, sur ses papiers, avait fait inscrire comme profession: tailleur. Or, les artisans recevaient un laisser-passer pour aller à Cham. Nous devions donc y aller. Nous avons pu prendre grand'mère avec nous. Mon père n'avait plus que deux Livres-or. Il a gardé la tente pour nous, et a donné quatre médjidiés à mon oncle.

Quand il y avait des expulsions, un commandant à cheval venait avec des soldats et faisait brûler les affaires de ceux qui n'étaient pas partis. Ce jour-là, il y a eu beaucoup de feux...

Nous l'avons échappé belle, car notre tour était arrivé. Maman a dit au commandant :"Mon mari est allé chercher un certificat; il est tailleur et nous allons à Cham". Le commandant n'a plus rien dit. Mon père est revenu, muni de son papier.

20 décembre 1915 : Quand nous sommes partis d'Atchaz, où nous étions restés un mois, il y avait encore cinq à six cents personnes.

Nous devions d'abord aller à Alep. Mon père a loué une voiture à cheval (2 L.-or) avec une autre famille d'Adabazar. Nous avons chargé toutes nos affaires dans la voiture. Le soir, nous sommes arrivés dans un khan, nous avons loué une pièce où nous nous sommes couchés.

Lundi 21 décembre, nous avons remis nos affaires dans la voiture et nous nous sommes remis en route.

Le soir, nous sommes arrivés au camp d'Alep, à la gare de Sibil. Sur la colline, les réfugiés avaient dressé leurs tentes. Nous sommes descendus, et nous aussi avons dressé notre tente. Ces réfugiés étaient tous des familles d'artisans.

Il était interdit d'aller au marché. On nous distribuait dans ce camp un pain par jour par personne. Il n'y avait pas de brutalités.

Nous y sommes restés neuf jours.

Jeudi 31 décembre. Nous devions quitter Alep pour Cham. Il y avait un train sur le quai, nous y avons dormi et le lendemain matin le train a démarré.

Nous sommes passés par le désert, puis par Homs, et enfin le soir nous sommes arrivés à Rayyak, où il fallait changer de train. Nous avons donc retransporté nos affaires. Les malades étaient mis à part et devaient prendre un autre train. Comme ma grand'mère était malade, mon père est resté avec elle pour prendre le train spécial. Nous, nous sommes partis.

Nous sommes arrivés le vendredi 1er janvier au soir à la gare d'Ihsaher, où il y avait un camp. Nous avons installé notre tente. Ma grand'mère et mon père sont arrivés peu après.

1916 - samedi 2 janvier

Les réfugiés ont reçu l'ordre de se déplacer en dehors d'Ihsaher, sur les collines. Mon père a loué un porteur et lui a fait transporter ma grand'mère car elle avait de plus en plus mal aux jambes et ne pouvait plus marcher.

Nous étions des milliers à camper dans les collines. Certains étaient arrivés avant nous et avaient été mis en quarantaine. Nos concitoyens d'Adabazar s'étaient mis ensemble sur une des collines. Le gouvernement avait déjà installé des tentes militaires et a fait distribuer un pain par famille. Des récipients ont été distribués pour la soupe. Tous les soirs, il y avait la distribution. Nous, les nouveaux venus, nous n'avons pas eu de tente, mais nous avions droit aux pains et à la soupe, que nous allions chercher.

Nous sommes restés quatre jours sur cette colline-là, ensuite on nous a envoyés plus haut, sur une autre colline, et on nous a donné une tente et un pain.

L'état de ma grand'mère s'aggravait de jour en jour. Elle restait couchée, elle était comme paralysée. Nous avions la chance d'avoir un docteur qui passait tous les jours dans les tentes. Certains malades étaient transportés à l'hôpital, d'autres recevaient des médicaments. Les malades n'avaient pas droit au pain; ils recevaient du yaourt ou du lait.

Il y avait une épidémie dans ce camp. La plupart des réfugiés avaient attrapé le typhus. Ma grand'mère, à chaque fois qu'elle voulait uriner, appelait mon père, même en pleine nuit; il la portait sur le seau.

Le 9 janvier, trois jours après Noël, à deux heures du matin,ma grand'mère a rendu l'âme. Nous avons attendu qu'il fasse jour. Maman était malade depuis huit jours, elle avait attrapé le typhus et était alitée. Mais mon père l'a fait lever pour coudre le linceul.

Hrant avec sa mère,

Hrant avec sa mère, son frère et sa soeur

Mon frère Onnig aussi était malade depuis une semaine et restait couché. Je suis donc parti avec mon père chercher le prêtre. Il est venu procéder à la cérémonie. Mon père a fait venir aussi quatre soldats, qui étaient chargés d'ensevelir les morts. Ils sont venus avec le cercueil et sont allés enterrer ma grand'mère. Mon père leur a donné cinq piastres.

Vers midi, j'ai été chercher une de nos concitoyennes que je connaissais et je l'ai ramenée pour laver le linge de ma grand'mère. Ce soir-là, nos malades allaient encore plus mal.

Tous les soirs, j'allais à la roulante chercher la nourriture, que nous mangions, mon père et moi. Onnig et maman ne devaient manger ni pain ni soupe, ils n'avaient droit qu'à du lait ou du yaourt. Ma petite soeur Siralouys tétait encore ma mère.

Une semaine plus tard, mon père aussi est tombé malade et s'est mis au lit. Ma mère et mon frère allaient de plus en plus mal, je commençais à désespérer. Maman avait une apparence terrifiante, elle avait la figure et les mains toutes noires et les cheveux ébouriffés. Elle parlait comme une folle. Mon frère aussi délirait. Il avait beaucoup maigri.

Depuis que mon père était malade, c'est moi qui m'occupais de tout. J'allais à la roulante, et je rentrais manger seul. Je mettais de côté le pain qui restait. Il y avait des gens qui le vendaient: dix piastres le pain de cent drachmes. Moi j'ai vendu du yaourt que mon père avait acheté.

La dernière semaine de janvier, toute la famille allait mieux, mais ce fut mon tour de tomber malade. Heureusement, les soldats nous apportaient l'eau, les bidons étaient chargés sur des mulets, car la source était assez loin.

Samedi 30 janvier, nous avons été expulsés.

Comme il n'y avait pas de carriole, mon père a loué un landau, évidemment plus cher. Nous avons mis notre malle dedans et nous nous sommes assis dessus. Nous sommes partis en direction de Cham. Nous avons mis trois heures pour y arriver.

Mais voilà que nous n'avions plus le droit de nous y arrêter. Nous avons donc traversé la ville et nous nous sommes rendus au camp de Kadim. Nous avons descendu nos affaires et avons installé notre tente parmi les réfugiés.

Je me sentais de plus en plus malade. Mais ma mère et mon frère allaient mieux.

Ce soir-là, mon père s'échappa du camp et alla en ville pour essayer de vendre quelques affaires. Il est rentré la nuit, vers trois ou quatre heures du matin. A chaque fois qu'il avait besoin d'argent, il vendait du linge. A Ihsaher, quand ma grand'mère est morte, il avait vendu ses habits, et ceux de mon grand-père. Quand il s'était séparé de son frère à Atchaz, il lui avait remis douze pièces d'or. A notre arrivée à Kadim, il avait dépensé tout ce qui lui restait.

Nous ne sommes restés que deux jours au camp de Kadim. On nous a expédiés ailleurs.

Mardi 2 février: Nous avons pris le train le soir. Comme j'étais très malade, je me suis allongé dans le wagon, par terre. A la dernière gare avant Draa, mon père est descendu chercher de l'eau, mais quand le train a redémarré, il n'est pas revenu, nous étions très inquiets, nous demandant ce qu'il était devenu. Mais à notre arrivée à Draa, il nous a rejoints, il était monté dans le dernier wagon, de justesse.

A Draa, les réfugiés avaient installé leurs tentes dans les champs, mon père aussi a transporté nos affaires et dressé notre tente. Il pleuvait à verse.

Mon père allait tous les jours nous acheter du lait et du yaourt car nous étions malades. Il avait réussi à vendre un peu de linge. Il pleuvait presque tous les jours.

Mon père possédait à Adabazar un cabaret qu'il avait loué à un Grec. Il lui a envoyé un télégramme pour qu'il nous envoie de l'argent. Mais l'argent ne nous est jamais parvenu, car nous avons de nouveau été expulsés.

Il avait également envoyé un télégramme à notre famille restée à Eski-Shéhir, mais nous n'avons rien pu recevoir.

Nous sommes restés dix-sept jours à Draa.

Samedi 20 février. Nouvelle expulsion. Tous les jours, d'ailleurs, il y avait des expulsions d'Arméniens dans les villages avoisinants.

Dans notre camp, il ne restait plus qu'une quarantaine de tentes. Le soir, on nous a donné ordre de partir. On a tous loué des chameaux qui se trouvaient là. Nous avons chargé nos affaires. Les chameliers se sont mis en route très tard. Mon père avait loué un âne pour mon frère Onnig et moi, car nous étions trop faibles pour marcher. Mes parents étaient à pied avec ma petite soeur dans les bras.

Au bout d'une demi-heure de route, il faisait nuit noire. Le voyage était terrible. Les montagnes étaient pierreuses dans cette région, les chemins étaient caillouteux, nous n'arrêtions pas de tomber de l'âne et de nous relever épuisés. L'âne se sauvait, j'essayais de le rattraper et de remettre mon frère dessus. Maman aussi est tombée plusieurs fois, avec la petite. Je les entendais pleurer. Nous étions tous affaiblis.

A un certain moment, mon frère et moi nous sommes retrouvés en arrière, loin de la file de réfugiés et des chameliers. J'appelais "maman! maman!" en pleurant, nous étions perdus. Au bout de dix minutes, j'ai entendu appeler, c'était maman qui nous cherchait. Quand elle s'esr approchée, j'ai vu qu'elle n'était pas seule, il y avait un inconnu auprès d'elle. C'était un Arabe qu'elle avait eu la chance de rencontrer. Il avait recouvert le bébé de son vêtement et avait guidé mes parents vers nous. Puis il nous a conduits jusqu'au village le plus proche, où il y avait un khan. Les chameliers y étaient déjà.

Nous avons pu récupérer nos bagages, mais comme le khan était plein de réfugiés, nous avons couché dehors par terre. Nous avions faim. Il nous restait des noix, que nous avons mangés avec du pain.

A 23ans à Marseille

Le lendemain, j'ai pu faire un tour dans le petit village, qui s'appelait Gharuyit-ül-Gharbiye. Il y avait plein de mauves dans les champs, et un petit étang à l'eau trouble. Nous n'étions qu'à trois heures de marche de Draa, mais les chameliers avaient fait de tels détours que nous avions mis six heures.

Il y avait aussi une gare nommée Kapt-Ghazil, située entre Draa et le village. En face, se trouvait un autre village appelé Gharkyet-el-Charkiyé.

Dimanche 21 février: Le chef du village nous a donné une chambre, très vieille, mais en pierre. Dans les environs, toutes les maisons étaient en pierre. Nous étions contents de ne plus être sous la tente.

Mon père avait dépensé le peu d'argent qui lui restait. Il s'est remis à vendre différentes affaires. Il a même vendu les couches de ma petite soeur.

Au début, nous étions bien dans ce village. Mais au bout de huit jours, il n'y avait plus rien à manger. Les Arabes ne faisaient pas le pain comme chez nous, ils n'avaient pas de four. Chaque maison avait son propre brasero sur lequel les femmes faisaient cuire de minces galettes. Les riches avaient des galettes de blé, les pauvres des galettes de fèves ou de lentilles.

Début mars, mon père réussit à échanger quelques affaires contre de la farine, la moins chère.

Il n'y avait pas de puits, on était obligé de se contenter de l'eau sale qu'on allait chercher et dans laquelle les hommes et les enfants allaient se laver. Eux aussi n'avaient que cette eau à boire.

Les maisons étaient basses et n'avaient pas de cabinets. Les gens allaient faire dans les champs. Nous faisions comme eux.

Les Arabes allaient cueillir les feuilles de mauve dans les champs, ils les faisaient cuire à l'eau dans une bassine autour de laquelle ils s'asseyaient par terre. Ils pressaient les mauves, en faisaient des boulettes, et les mangeaient.

Ils n'avaient pas de sous-vêtements. La nuit, ils couchaient tout nus. Quand ils voyaient un homme en pantalon, ils se mettaient à rire. Eux portaient une longue tunique.

Nous sommes restés trois semaines dans cette pièce. Ensuite, un Arabe qui s'était pris d'amitié pour mon père nous emmena chez lui. Il s'appelait Abdül Medjid. Il avait une femme et un fils. Ils avaient trois pièces, ils nous en ont donné une.

Nous étions vraiment tranquilles là, car iln'y avait pas de policiers, ni d'agents d'expulsion. Si nous n'avions pas eu de problèmes d'argent, nous aurions pu y vivre à l'aise. Mon père est allé deux fois à Draa pour envoyer un télégramme et pour aller chercher une réponse. Mais il n'en a pas reçu.

Comme j'étais guéri, j'allais tous les jours avec lui essayer de revendre un paletot ou une chemise à Kapt-Ghazil, car il y avait là-bas un service postal jusqu'à Jérusalem.

Au village, à part les mauves, il n'y avait pas de légumes, même pas d'oignons pour manger avec du pain. Nous en rapportions de Kapt-Ghazil.

Un jour d'avril, un jeune de Cham vint annoncer qu'il y avait un mandat pour un nommé Missak Sarian d'Adabazar. Mon père, tout content d'avoir reçu de l'argent de sa famille, se prépara à partir. Mais il y avait la taxe à payer et il n'avait pas d'argent. Finalement, il trouva un homme riche appelé Assadour Agha à qui il expliqua son affaire et qui consentit à lui prêter deux médjidiés.

Mon père partit aussitôt à Kapt-Ghazil d'où il devait prendre le train pour Cham. Il n'est rentré qu'une semaine plus tard, très triste. Ce n'était pas un mandat qu'il avait reçu de sa famille, mais un télégramme l'informant qu'ils avaient été expulsés d'Eski-Shéhir. Cette nouvelle nous a causé une grande peine.

Mon père, à Cham, n'avait que ses deux médjidiés pour la taxe, et il aurait eu faim s'il n'avait rencontré des compatriotes qui lui avaient donné du pain et l'avaient couché chez eux. Puis ils s'étaient cotisés pour lui permettre de retourner auprès des siens. Chacun avait donné quelques piastres; il avait reçu en tout trente-huit piastres pour acheter un billet de train. Mais il se tourmentait beaucoup pour la somme qu'il avait empruntée. Finalement mes parents donnèrent en contrepartie nos matelas, couvertures et oreillers. Nous n'avons gardé que le petit matelas de mon frère.

Un jour, j'ai appris qu'on construisait une mosquée à Draa. J'ai marché trois heures pour y demander du travail. J'ai transporté de l'eau avec un seau pendant deux heures, puis de la boue jusqu'au soir. J'ai reçu trois piastres et deux pains. Je devais y retourner le lendemain, je suis donc resté sur place. J'ai mangé mes deux pains, j'ai dépensé mes trois piastres, je me suis couché par terre, mais je n'ai pas dormi de la nuit, il y avait plein de rats.

Le lendemain matin, j'étais horriblement fatigué, je suis reparti au village, où je suis arrivé à midi.

On a fêté Pâques. Nous avions appris qu'il y avait deux familles arméniennes dans le village en face. Je suis allé leur rendre visite avec mon frère. Nous étions dans la gêne, mal vêtus, mal nourris. Nous sommes restés deux mois et demi dans ce village.

Samedi 1er mai: Nous avons appris que tous les réfugiés de la région étaient tenus de se rendre à Draa, où avaient été construits des établissements de bains spécialement pour eux. Après s'être lavés, il paraît qu'on les renvoyait chez eux, dans leur propre ville. Cette nouvelle nous a remplis de joie.

Mercredi 5 mai : Nous avons reçu l'ordre de nous rendre à Draa. Mon père a loué un âne, bien que nous n'ayons plus grand'chose à transporter, et nous nous sommes mis en route vers midi. Nous avons mis trois heures pour arriver à Draa.

Ce qu'on nous avait dit semblait vrai, les champs de Draa étaient pleins de réfugiés. Certains avaient même reçu des tentes. Chacun recevait deux pains d'une demi-livre. Les bains aussi, c'était vrai. Tout d'abord, les coiffeurs coupaient les cheveux gratuitement, aussi bien des femmes que des hommes. C'était obligatoire, à cause des poux. Ensuite, on nous conduisait aux bains. On se lavait. Nos vêtements étaient jetés au feu. Toutes les femmes qui savaient coudre étaient priées de se rendre dans un bâtiment destiné à la confection de vêtements. Ces femmes cousaient du matin au soir et avaient droit à trois pains, ainsi que leur famille. Elles recevaient en outre, par semaine, un billet de banque de 25 piastres, équivalant à un médjidié.

Le 6 mai, ma mère est allée voir le responsable de ce bâtiment. C'était un Arménien barbu originaire d'Adana. Voyant qu'elle désirait vivement travailler, il l'a embauchée. Il nous a d'abord fait couper les cheveux à tous, puis nous sommes allés au bain. Nos habits ont été emportés et nous avons reçu chacun une chemise et un pantalon, une jupe pour maman. Notre literie a été jetée au feu. Puis nous sommes partis du côté de la gare où se trouvaient les tentes des couturières, et nous avons dressé notre tente.

Mon père est allé au marché et il a trouvé du travail dans un restaurant. Il serait nourri et gagnerait deux piastres par jour.

Jeudi, maman a commencé à travailler.

Elle nous rapportait tous les jours trois pains à chacun, soit en tout douze pains. Elle partait le matin et je restais sous la tente pour garder mon frère et ma petite soeur. Je préparais aussi la soupe en attendant le retour de maman. Heureusement qu'il y avait des mauves dans les champs.

Le 10 mai, j'ai trouvé aussi un petit travail : je vendais des oignons à la gare.

Maman a fait de la couture à Draa pendant dix-sept jours. Il était question qu'on nous permette de retourner chez nous, mais on nous a fait dire que le chef rebelle arménien Andranik massacrait des Kurdes du côté d'Erzeroum et que, pour ce motif, cette décision était ajournée. Notre retour au pays était même annoncé dans les journaux de Cham, mais il n'y a pas eu de suite.

Finalement, le gouvernement a décidé d'envoyer les artisans à Cham, et les veuves et les orphelins à Hama. Durant dix-sept jours, les veuves et les orphelins furent évacués. Les travaux de couture étaient terminés et notre tour de partir est arrivé.

Nous avons décidé d'aller plutôt à Hama. Nous avions entendu dire que les veuves y recevaient deux pains par jour et qu'il y avait beaucoup de travail. Mon père s'est résolu à rester au restaurant et ma mère s'est inscrite comme veuve, pour aller à Hama.

Le dimanche 21 mai, nous nous sommes rendus à la gare. Le train a démarré le soir même.

Le lendemain matin, nous sommes arrivés à Cham, puis le train s'est remis en route. Nous sommes arrivés le soir à Rayyak. Le train s'est arrêté pour la nuit et nous avons dormi dans le train.

Le lendemain, on nous a fait savoir que le train allait rester encore toute la journée dans cette gare. Maman voulait nous faire cuire de la soupe dans le wagon, je suis descendu chercher des bouts de bois dans les environs, pour faire du feu. Au dépôt de la gare, j'ai vu qu'il y avait un tas de blé, j'en ai ramassé dans un petit sac, il y en avait bien une demi-livre. Maman l'a fait cuire aussi.

Le train est reparti. Nous sommes passés par Tourna, puis Homs. Nous avons mangé le blé.

Mardi 25 mai. Nous sommes arrivés à Hama. Nous avons transporté nos affaires dans un champ près de la gare, et nous nous sommes assis au soleil. Des réfugiés de la ville sont venus nous voir, nous leur avons demandé s'il y avait des fabriques, ils ont dit non. Ils ont dit que tout ce qu'on nous avait raconté était faux, et qu'il n'y avait ni travail, ni distribution de pain.

Au bout de deux heures, un jeune homme a proposé de s'occuper de nous. Il s'appelait Nazareth Effendi et était natif d'Izmir. Il nous a emmenés à l'hôpital des réfugiés, dont le docteur et pharmacien s'appelait Socrate Effendi. Il était natif de Hadjin et avait vécu à Adana.

Il y avait dans cet hôpital trois familles d'Adabazar. Les autres réfugiés étaient, paraît-il, dans un khan, où il y avait, disait-on, énormément de monde, et surtout de poux. Sans ce jeune homme d'Izmir, nous aurions, nous aussi, été là-bas.

Nous sommes restés huit jours dans cet hôpital. Il nous restait 20 piastres au départ de Draa, nous avons tout dépensé. Ensuite, ce Socrate Effendi, qui était très gentil, a loué une chambre pour nous et trois autres familles. Nous sommes restés un mois, tous là-dedans. On nous distribuait à chacun un pain par jour.

Maman pensait beaucoup à sa soeur, elle se demandait comment lui faire savoir où nous étions. Je lui ai rappelé Vagharchag qui était employé aux chemins de fer et qui habitait à Eski-Shéhir.

Lundi 12 juillet, maman est allée trouver Nazareth Effendi et lui a demandé d'envoyer une carte, par la poste, à Eski-Shéhir.

Le lundi suivant, maman a décidé d'envoyer aussi une carte à la soeur de ma grand'mère, Aznive Hanem, qui habitait à Constantinople; car nous avions besoin d'argent. Nous ne connaissions pas son adresse, nous savions seulement qu'elle habitait à Scutari, nous l'avons donc envoyée à l'église arménienne de Scutari.

Le 20 juillet, nous avons décidé de déménager, car il y avait beaucoup de scorpions dans cette maison, deux personnes avaient déjà été piquées. Il y avait aussi une maladie contagieuse dont trois personnes étaient mortes, c'étaient des gens de Bardizak.

Socrate Effendi nous a trouvé une petite chambre et nous y sommes allés, avec une femme d'Adabazar qui avait un fils de mon âge.

Nos mères avaient peur car les autorités avaient décrété l'islamisation des réfugiés. Elles sont allées au commissariat chercher des carnets d'identité, mais nous n'avons pas été contraints d'être circoncis. En revanche, nous avons appris que tous les prêtres arméniens avaient été déportés à Jérusalem.

Nous étions très malheureux car il n'y avait plus de distribution de pain. Il nous restait notre tente, nous l'avons vendue à un voisin arménien, 38 piastres.

Les denrées n'étaient pas chères à Hama, surtout les légumes. La farine coûtait quatre piastres et demi les deux livres à notre arrivée, mais peu après, elle coûtait 5 piastres.

Début septembre, il y avait énormément de réfugiés à Hama. Des rescapés des massacres de Der-Zor ont raconté l'effroyable tuerie.

Les femmes travaillaient à filer la laine, à tricoter des chaussettes, dans des ateliers. Maman aurait bien voulu y aller aussi, mais ce n'était pas possible car ma petite soeur avait commencé à marcher, il fallait la surveiller constamment.

Nous avons enfin reçu des nouvelles de papa. Il travaillait toujours au restaurant et gagnait maintenant trois piastres par jour. Il nous a envoyé un billet de banque d'une demi-Livre et une autre fois un billet d'une Livre. Ces billets valaient 60 piastres.

Peu après, un aubergiste a accepté de me prendre comme apprenti, mais le travail était trop difficile pour moi, il ne m'a gardé qu'une semaine.

Vers la fin du mois, nous avons reçu une carte et de l'argent d'Aznive Hanem, deux billets de banque. Elle habitait à Kadi-kugh, mais avait eu de nos nouvelles par l'église. Elle nous donnait son adresse. Sa maison de Scutari avait été réquisitionnée pour y loger des soldats; elle avait été obligée de louer une autre maison.

Nous avons reçu aussi une autre lettre qui venait du district d'Afyon-Kara-Hissar, d'Azizié. Elle était de ma tante Makrouhie, qui avait appris par Vagharchag que nous étions à Hama. Elle avait été expulsée d'Eski-Shéhir et se trouvait au camp d'Azizié. Mon grand-père et ma grand'mère étaient vivants, ainsi que mon oncle maternel et sa famille. Ils étaient tous là-bas. Elle disait dans la lettre: "Vos bagages étaient au dépôt d'Afyon-Kara-Hissar, nous les avons récupérés". Cela nous a fait grand plaisir, et maman me dit écrire: "vendez tout à n'importe quel prix et envoyez-nous l'argent au fur et à mesure".

Maman a fait venir deux soeurs natives d'Adabazar dans notre logement, de sorte que nous ne payions plus qu'un tiers du loyer. Nous ne le versions plus à Socrate Effendi, mais directement au propriétaire.

Jeudi 23 septembre 1916.

J'avais rêvé la nuit que mon père rentrait. Le matin, j'ai été à la gare, me disant que mon père allait peut-être venir de Draa. Eh bien, quand le train est arrivé, rempli de soldats, j'ai entendu une voix m'appeler : « Hrant ». J'ai aussitôt aperçu la tête de mon père penché par-dessus la vitre d'un wagon, je me suis mis à courir, et quand le train s'est arrêté, mon père est descendu doucement, je lui ai pris son ballot qui contenait son linge et un petit matelas. Je l'ai conduit dans la rue des Grecs où nous habitions. Quand maman vit mon père, elle fut transportée de joie.

Mon père nous raconta ce qui lui était arrivé à Draa. Il avait eu une rechute de typhus, et n'avait pas pu aller travailler pendant deux jours. Il avait cru mourir, et avait décider de trouver un moyen pour nous rejoindre. Mais comme les réfugiés n'avaient pas le droit d'aller d'une ville à l'autre, ni en train, ni à pied, il avait eu l'idée de se joindre aux soldats. Le lundi 20 septembre à minuit, il s'était levé et était allé à la gare, et quand le train postal en provenance de Jérusalem était arrivé, il s'était glissé parmi les soldats et était descendu à Cham. Puis, le soir, il était remonté dans le train postal qui allait à Alep et qui était plein de soldats. Enfin, avec l'aide d'un sergent arménien natif d'Adabazar, il avait repris le train pour Hama.

Il avait réussi à mettre de l'argent de côté, il avait huit pièces d'or et dix billets de banque. Ma mère n'avait que 80 piastres. A partir de ce jour, maman nous fit à manger.

Début octobre 1916, un barbier me prit comme apprenti. Il me payait un piastre par jour, mais je n'y suis resté qu'un mois. Ensuite, j'ai traîné, sans travail.

Mon père aurait bien voulu faire un peu de commerce, mais les gendarmes et les soldats tracassaient les vendeurs par leurs marchandages, et les payaient d'un simple reçu, leur causant plus de pertes que de gains. De sorte que nous vivions des économies de notre père et de l'argent envoyé par ma tante. Elle nous écrivait qu'elle vendait nos affaires et nous enverrait l'argent.

Le 15 octobre 1916, nous avons reçu une carte du frère de maman, déporté à Muskianyé. Il écrivait que l'oncle Roupen, sa femme et sa fille étaient dans la misère, qu'ils avaient faim. Cela nous fit beaucoup de peine. Mon oncle avait eu notre adresse par sa famille réfugiée à Azizié, qui lui avait envoyé un peu d'argent.

Siralouys

Siralouys plus grande

Le 1er novembre 1916, ma petite soeur Siralouys a eu la variole, elle avait des vésicules jusque sur les paupières, qu'elle ne pouvait même plus ouvrir. Nous avons eu très peur qu'elle perde la vue, mais Dieu merci son état s'est amélioré au bout de quinze jours, elle a pu ouvrir les yeux. A la fin du mois, elle était complètement guérie.

Puis ce fut ma mère qui tomba malade, il fallut l'hospitaliser. Elle fut sauvée grâce à Socrate Effendi. Cet homme avait pitié de nous. Quand nous étions dans le besoin, il nous donnait un billet de 20 piastres ou même de 50 piastres. Il nous prêtait souvent de l'argent, alors que personne ne prêtait à qui que ce soit.

Lire la suite sur le site personnel de sa fille Madame Louise Kiffer

Journal de Hrant Sarian (1915-1923)

Photographies, articles de journal Haratch, version originale en arménien :

www.distancelearning.am/remembrances/hsariyan/index_fr.html

Traduction : Louise Kiffer